Soins palliatifs et soins de fin de vie

Introduction

Il est impératif de fournir des soins palliatifs de haute qualité répondant aux besoins des personnes en fin de vie et de leurs familles. La communauté infirmière du Wales Home montre son engagement et sa passion pour l'excellence des soins infirmiers en appliquant ce programme intitulé "Soins de fin de vie pendant les derniers jours et les dernières heures". Ce programme est une version modifiée de celui de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (2011), qui a mis en œuvre le guide End of Life Care During the Last Days and Hours (Best Practice Guidelines, www.rnao.org).

Le Wales Home renforce ses capacités pour garantir que les soins de fin de vie sont accessibles à tous les résidents, à l'exception des personnes décédées subitement. Une personne atteinte d'une maladie limitant l'espérance de vie et/ou les membres de sa famille souffrant d'une maladie en phase terminale, d'une fragilité ou d'une maladie en phase terminale sont identifiés comme pouvant bénéficier de soins de fin de vie.

1. Contexte

Pour les infirmières et les professionnels, s'occuper des personnes pendant les derniers jours et les dernières heures de leur vie est un véritable défi et la plupart d'entre eux se sentent mal préparés à prodiguer des soins de fin de vie.

Les soins palliatifs sont à la fois une philosophie et une approche des soins. L'approche palliative des soins aux personnes confrontées à une maladie limitant l'espérance de vie constitue la base philosophique commune. (voir terminologie Annexe 1)

L'OMS (2002) définit les soins palliatifs comme une approche des soins qui vise à "améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles confrontés aux problèmes associés aux maladies mortelles, par la prévention et le soulagement de la souffrance au moyen d'une identification précoce et d'une évaluation et d'un traitement impeccables de la douleur et des autres problèmes, physiques, psychosociaux et spirituels". (p.14).

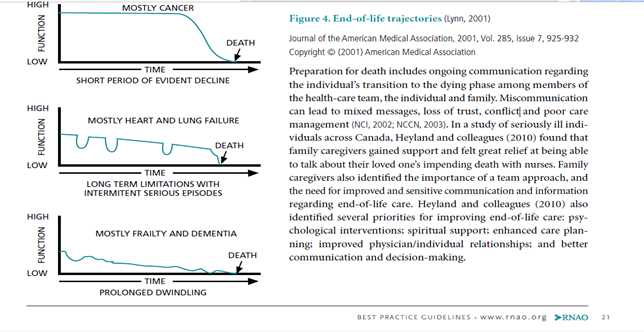

2. Trajectoires de fin de vie et soins

Les trajectoires de fin de vie (figure) peuvent aider les cliniciens à identifier les personnes susceptibles de bénéficier de soins palliatifs. Les trajectoires montrent trois modèles typiques de déclin pour les personnes atteintes d'un cancer, d'une maladie chronique ou d'une fragilité :

- Pour la plupart des cancers, il y a une courte période de déclin évident menant à la mort ;

- La trajectoire des patients souffrant d'une insuffisance organique chronique est caractérisée par une incapacité à long terme accompagnée d'exacerbations périodiques et d'un décès imprévisible ;

- Pour les personnes fragiles et atteintes de démence, le schéma se caractérise par une lente évolution vers la mort.

Ferris, FD., Balfour, HM., Bowen, K., Farley, J., Hardwick, M., Lamontagne, C., Lundy, M., Syme, A. West, P. A (2002) résume le scénario de fin de vie comme modèle de soins.(Ferris et coll (2002), Modèle de guide des soins palliatifs.(Ottawa, ON : Association canadienne de soins palliatifs).

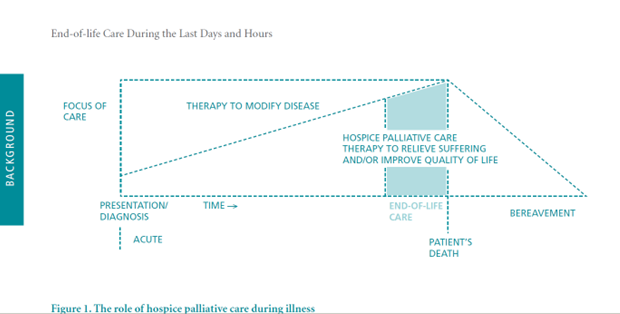

L'expression "soins de fin de vie" désigne les soins prodigués à un client à la fin de sa vie. L'objectif des soins de fin de vie est d'améliorer la qualité de la vie et de la mort, et de minimiser les souffrances nécessaires. Ils englobent les dimensions physiques, spirituelles, sociales, psychosociales, culturelles et émotionnelles des soins au client.

Si les soins palliatifs peuvent être une composante des soins de fin de vie, ces derniers comprennent également des aspects qui dépassent le cadre des soins palliatifs, tels que la planification préalable des soins.

Dans la philosophie des soins palliatifs, la mort est considérée comme un processus normal ; l'objectif des soins palliatifs est donc de ne pas hâter ni retarder la mort.

3. Soins palliatifs

Les soins palliatifs visent à soulager les souffrances des patients et à améliorer la qualité de leur vie et de leur mort. Ils s'efforcent d'aider les clients et les familles à aborder les questions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles et pratiques, ainsi que les attentes, les besoins, les espoirs et les craintes qui y sont associés. Les soins palliatifs préparent le client et les autres à gérer une fin de vie autodéterminée et le processus de mort. Les soins palliatifs sont appropriés pour tout client et/ou famille vivant avec, ou risquant de développer, une maladie potentiellement mortelle, quel que soit le diagnostic, quel que soit le pronostic, et chaque fois qu'ils ont des attentes et/ou des besoins non satisfaits et qu'ils sont prêts à accepter des soins, quel que soit leur âge.

L'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) définit les soins palliatifs comme une approche des soins qui vise à "soulager la souffrance et à améliorer la qualité de la vie et de la mort". Une telle approche s'efforce d'aider les patients et les familles :

- Aborder les questions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles et pratiques, ainsi que les attentes, les besoins, les espoirs et les craintes qui y sont associés ;

- Préparer et gérer la fin de vie autodéterminée et le processus de mort ;

- Faire face à la perte et au chagrin pendant la maladie et le deuil (Ferris et al., 2002, p. 17).

Les objectifs des soins palliatifs sont les suivants :

- Englobe la prise en charge de la personne dans son ensemble, y compris ses besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et pratiques

- Veiller à ce que les soins soient respectueux de la dignité humaine

- Soutenir une vie utile telle que définie par l'individu

- Adapter la planification des soins aux objectifs de l'individu

- Reconnaître que la personne atteinte d'une maladie limitant l'espérance de vie et sa famille constituent l'unité de soins

- Aider la famille à faire face à la perte et au chagrin pendant la maladie et la période de deuil

- Respecter les valeurs, les croyances et les pratiques personnelles, culturelles et religieuses de l'individu dans le cadre de la prestation de soins

- Valoriser les principes éthiques d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice, de véracité et de confidentialité

- Reconnaître l'autonomie de l'individu, qui a le droit de recevoir des soins de fin de vie et de prendre des décisions concernant ses soins dans la mesure où il le souhaite

- Reconnaître l'importance d'une approche des soins fondée sur la collaboration d'une équipe interprofessionnelle et reconnaître également les efforts des non-professionnels de la santé (par exemple, les bénévoles, les chefs religieux)

4. Soins interdisciplinaires

Le nombre de personnes qui meurent à domicile ou dans des établissements de soins de longue durée augmente également. Seule une petite proportion de personnes reçoit effectivement des soins de fin de vie dans des établissements spécialisés et la grande majorité de ces personnes meurent d'un cancer avancé (Institut canadien d'information sur la santé, 2007). Bien que les personnes fragiles et atteintes de maladies non cancéreuses limitant l'espérance de vie puissent bénéficier de soins de fin de vie, les cliniciens sont confrontés à des défis tels que l'identification de la phase terminale de la maladie, l'évolution des symptômes et une courte période de mort active (Doyle, Hanks et MacDonald, 1993 ; Plonk et Arnold, 2005). Améliorer la formation sur les signes de mort imminente et intégrer la philosophie des soins palliatifs plus tôt dans la trajectoire de la maladie sont des stratégies qui pourraient améliorer les soins aux personnes atteintes de maladies limitant l'espérance de vie dans tous les contextes de soins de santé.

En raison de la fréquence des interactions avec les individus, les infirmières sont probablement les premiers professionnels de la santé à reconnaître que la personne atteint les derniers jours et les dernières heures de sa vie. C'est à ce moment charnière que les infirmières peuvent apporter une contribution significative à la vie d'une personne proche de la mort et à sa famille avant, pendant et après le décès

Les infirmières ne sont pas les seules à prodiguer des soins, car la maladie et le deuil soulèvent de nombreuses questions :

- Questions relatives à la gestion des maladies ;

- Problèmes physiques ;

- Questions psychosociales ;

- Questions spirituelles ;

- Soins et questions pratiques ;

- Questions relatives à la gestion de la fin de vie et de la mort ;

- Questions relatives à la perte et au deuil

5. Composantes d'un programme pour de meilleurs soins dans les derni3ers jours et les dernières heures

5.1 Outils de suivi et de dépistage pour l'estimation de la durée de survie des personnes en fin de vie

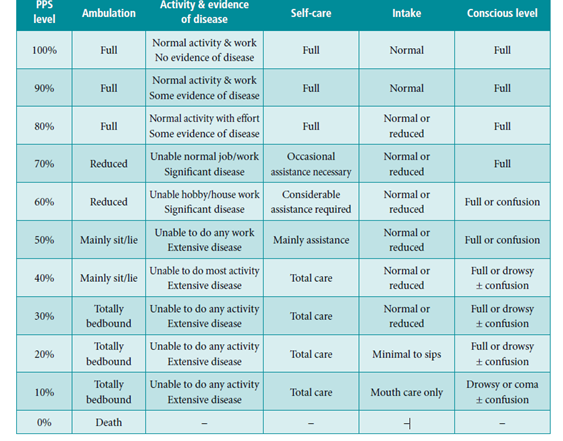

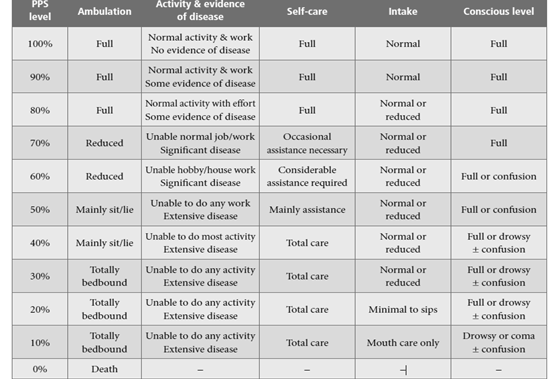

Voici les instructions pour l'utilisation de l'échelle de performance palliative (EPP), version 2 :

- Les scores EPP sont déterminés en lisant horizontalement à chaque niveau pour trouver la "meilleure adéquation" pour le patient, qui est ensuite attribuée en tant que score EPP%.

- Commencez par la colonne de gauche et lisez vers le bas jusqu'à ce que le niveau d'ambulation approprié soit atteint ; puis lisez jusqu'à la colonne suivante et encore vers le bas jusqu'à ce que l'activité/la preuve de la maladie soit localisée. Ces étapes sont répétées jusqu'à ce que les cinq colonnes soient couvertes avant d'attribuer le EPP réel pour ce patient. De cette manière, les colonnes "à gauche" (colonnes à gauche d'une colonne spécifique) sont des déterminants plus "forts" et ont généralement la priorité sur les autres.

Exemple 1 : un patient qui passe la majeure partie de la journée assis ou allongé en raison de la fatigue due à une maladie avancée et qui a besoin d'une aide considérable pour marcher, même sur de courtes distances, mais qui est par ailleurs parfaitement conscient et qui a une bonne capacité d'ingestion, serait évalué à 50 % du EPP.

- Les notes EPP sont exprimées par tranches de 10 % seulement. Parfois, plusieurs colonnes se placent facilement à un niveau, mais une ou deux semblent mieux placées à un niveau supérieur ou inférieur. Il faut alors prendre une décision de "meilleure adéquation". Le choix d'une valeur "semi-adaptée" de EPP 45 %, par exemple, n'est pas correct. La combinaison du jugement clinique et de la "préséance vers la gauche" est utilisée pour déterminer si 40 % ou 50 % est le score le plus précis pour ce patient.

- Le EPP peut être utilisé à plusieurs fins. Tout d'abord, il s'agit d'un excellent outil de communication permettant de décrire rapidement le niveau fonctionnel actuel d'un patient. Ensuite, il peut être utile dans les critères d'évaluation de la charge de travail ou dans d'autres mesures et comparaisons. Enfin, il semble avoir une valeur pronostique.

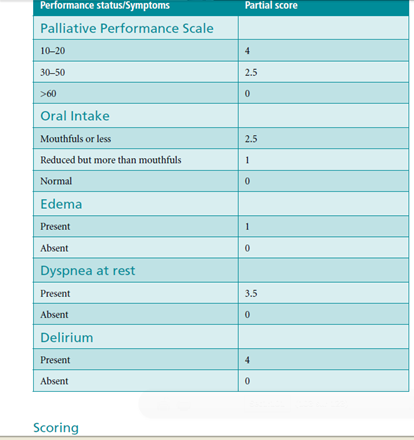

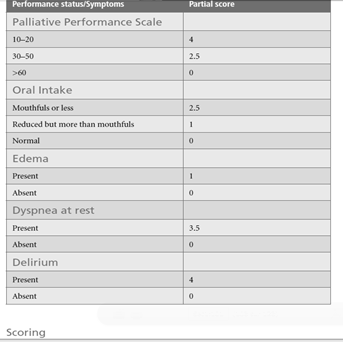

Indice de pronostic palliatif (IPP)

L'IPP repose sur l'évaluation de l'état de performance à l'aide de l'échelle de performance palliative (EPP, prise orale et présence ou absence de dyspnée, d'œdème et de délire).

La notation fournira le pronostic (Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 35, No. 6, Stone, C., Tierman, E., & Dooley, B., Prospective Validation of the Palliative Prognostic Index in Patients with Cancer, 617-622, Copyright (2008)) :

- Score IPP > 6 = survie inférieure à 3 semaines

- Score IPP >4 = survie inférieure à 6 semaines

- Score IPP <4 = survie supérieure à 6 semaines

Indicateurs cliniques de déclin

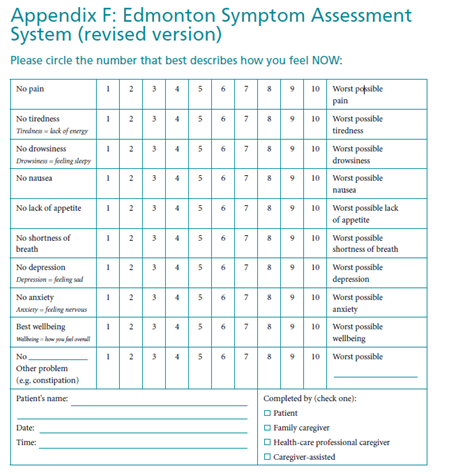

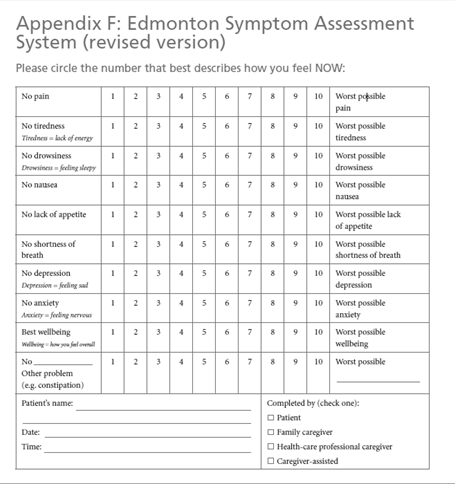

Le système d'évaluation des symptômes d'Edmonton (ESAS) permet de surveiller la situation clinique globale.

Les indicateurs généraux de mauvais pronostic (espérance de vie de quelques semaines à plusieurs semaines) comprennent un mauvais état de performance, un état nutritionnel déficient et un faible taux d'albumine.

Les maladies telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive ou l'insuffisance cardiaque congestive ont une évolution plus fluctuante et entraînent la mort dans un délai moins prévisible que des maladies telles que la néphropathie ou la démence. Chaque exacerbation peut conduire à une rémission (et à une nouvelle exacerbation) ou à la mort ; il est extrêmement difficile de savoir ce qui se produira lors d'une admission donnée.

Voici quelques indicateurs cliniques d'une espérance de vie inférieure à 6 mois :

Maladie pulmonaire obstructive chronique

Moins de 6 mois de vie prévus :

- Dyspnée invalidante au repos, ne répondant pas aux bronchodilatateurs, entraînant une diminution de l'activité fonctionnelle, une existence au lit ou au fauteuil, souvent exacerbée par d'autres symptômes débilitants tels que la fatigue et la toux ;

- VEMS après bronchodilatateurs <30% ;

- Augmentation des visites aux urgences/hôpitaux pour des infections pulmonaires et/ou des insuffisances respiratoires ;

- Hypertension pulmonaire avec cœur pulmonaire/insuffisance cardiaque droite ;

- Oxygène à domicile 24 heures sur 24 avec pO2 < 50 mmHg et/ou pCO2 > 50 mmHg et preuve documentée d'un cœur pulmonaire ;

- Saturation en oxygène <88% avec de l'oxygène supplémentaire.

- Perte de poids involontaire >10% au cours des 6 derniers mois.

- Tachycardie de repos >100/min.

Insuffisance cardiaque congestive

< Moins de 6 mois de vie prévus :

- Douleur thoracique, dyspnée au repos ou à l'effort minimal et déjà traitée de manière optimale par des diurétiques et des vasodilatateurs ;

- Insuffisance cardiaque congestive >2 hospitalisations dans l'année ;

- Augmentation de 50 % de la dose d'un médicament oral ou ajout d'une nouvelle classe de médicaments ;

- Fraction d'éjection du ventricule gauche < 20 % ;

- Créatinine >350 μmol/L.

Il ne reste plus que quelques semaines :

- Antécédents d'arrêt cardiaque et de réanimation.

- Antécédents de syncope inexpliquée.

- Dysrythmies résistantes.

- Hypertension.

- Diabète insulinodépendant.

- Consommation de nicotine.

- Pontage coronarien antérieur.

Démence

Un mois à plusieurs mois de vie attendus (tous les facteurs prédictifs doivent être présents) :

- Mini-Mental State Examination <12.

- Incapable de se déplacer sans aide.

- Incapable de s'habiller sans aide.

- Incapable de se laver sans aide.

- Incontinence urinaire et fécale.

- Incapacité de parler ou de communiquer de manière significative.

- Incapable d'avaler.

- Augmentation de la fréquence des complications médicales (par exemple, pneumonie d'aspiration, infections urinaires, ulcères de décubitus).

Maladie rénale

Durée de vie prévue de quelques semaines à quelques mois :

- Clairance de la créatinine < 10cc/min (<15cc/min pour les diabétiques).

- Créatinine sérique > 700 μmol/L ( >530 μmol/L pour les diabétiques).

- Confusion et/ou obtusion (capacité mentale insuffisante)

- Nausées et vomissements rebelles

- Prurit généralisé

- Agitation

- Oligurie (débit urinaire <40cc/24 h)

- Hyperkaliémie réfractaire (>7 mmol/L)

- Surcharge hydrique réfractaire

Accident vasculaire cérébral

La durée de vie prévue est de quelques jours à quelques semaines :

- Pendant la phase aiguë, l'un des éléments suivants

- Coma de plus de trois jours et paralysie dense

- Patients comateux présentant quatre des éléments suivants au jour 3 :

- Réponse anormale du tronc cérébral

- Absence de réponse verbale

- Absence de réaction de retrait à la douleur

- Créatinine sérique >130 μmol/L

- Âge >70 ans

- Les résultats de l'imagerie tels que

- Hémorragie importante, avec extension ventriculaire

- Déplacement de la ligne médiane >1,5 cm ou infarctus bi-hémisphériques, infarctus corticaux et sous-corticaux

- Occlusion de l'artère basilaire

5.2 Programme de fin de vie et ses composantes

Évaluation en fin de vie

- Les infirmières identifient les personnes qui en sont aux derniers jours et aux dernières heures de leur vie.

- Utiliser l'expertise clinique, les indicateurs spécifiques aux maladies et les outils validés pour identifier ces personnes.

- Comprendre les trajectoires de fin de vie.

- Les infirmières comprennent les signes et les symptômes courants qui se manifestent au cours des derniers jours et des dernières heures de la vie.

- Les signes courants d'une mort imminente peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants

- Faiblesse progressive ;

- État d'alitement ;

- Dormir la plupart du temps ;

- Diminution de la consommation d'aliments et de liquides ;

- Obscurcissement et/ou diminution de la quantité d'urine émise ;

- Difficulté à avaler (dysphagie) ;

- Délire non lié à des causes réversibles ;

- Diminution du niveau de conscience non liée à d'autres causes ;

- Respiration bruyante/ sécrétion excessive des voies respiratoires ;

- Modification du rythme respiratoire (respiration de Cheyne-Stokes, périodes d'apnée) ; et

- Marbrures et refroidissement des extrémités.

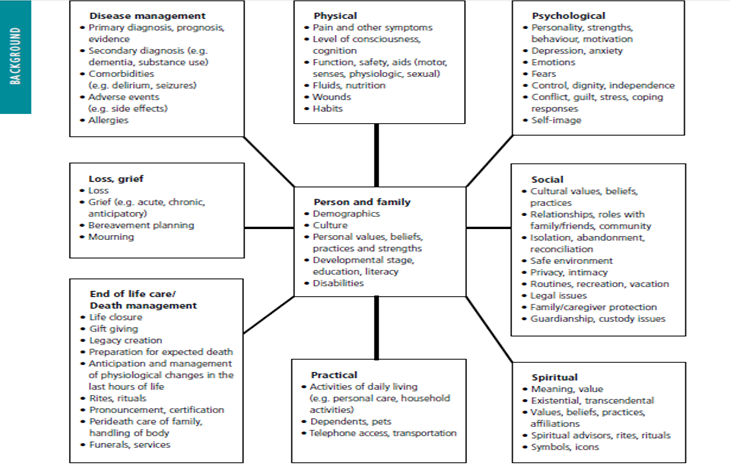

- Les infirmières procèdent à une évaluation globale et holistique des personnes et de leur famille en se fondant sur les domaines de soins de l'Association canadienne de soins palliatifs, qui comprennent les éléments suivants :

- Gestion de la maladie ;

- Physique ;

- Psychologique ;

- Spirituel ;

- Social ;

- Pratique ;

- Soins de fin de vie/gestion des décès ; et

- Perte, chagrin.

- Inclure des informations provenant de sources multiples pour compléter une évaluation. Il peut s'agir de sources indirectes telles que la famille et d'autres prestataires de soins de santé.

- Utiliser des outils d'évaluation et de dépistage des symptômes fondés sur des données probantes et validés, lorsqu'ils sont disponibles et pertinents.

- Réévaluer régulièrement les individus et les familles afin d'identifier les résultats des soins et les changements dans les besoins de soins.

- Communiquer les évaluations à l'équipe interprofessionnelle. (voir annexe 2)

- Documenter les évaluations et les résultats.

- Les signes courants d'une mort imminente peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants

Infirmières :

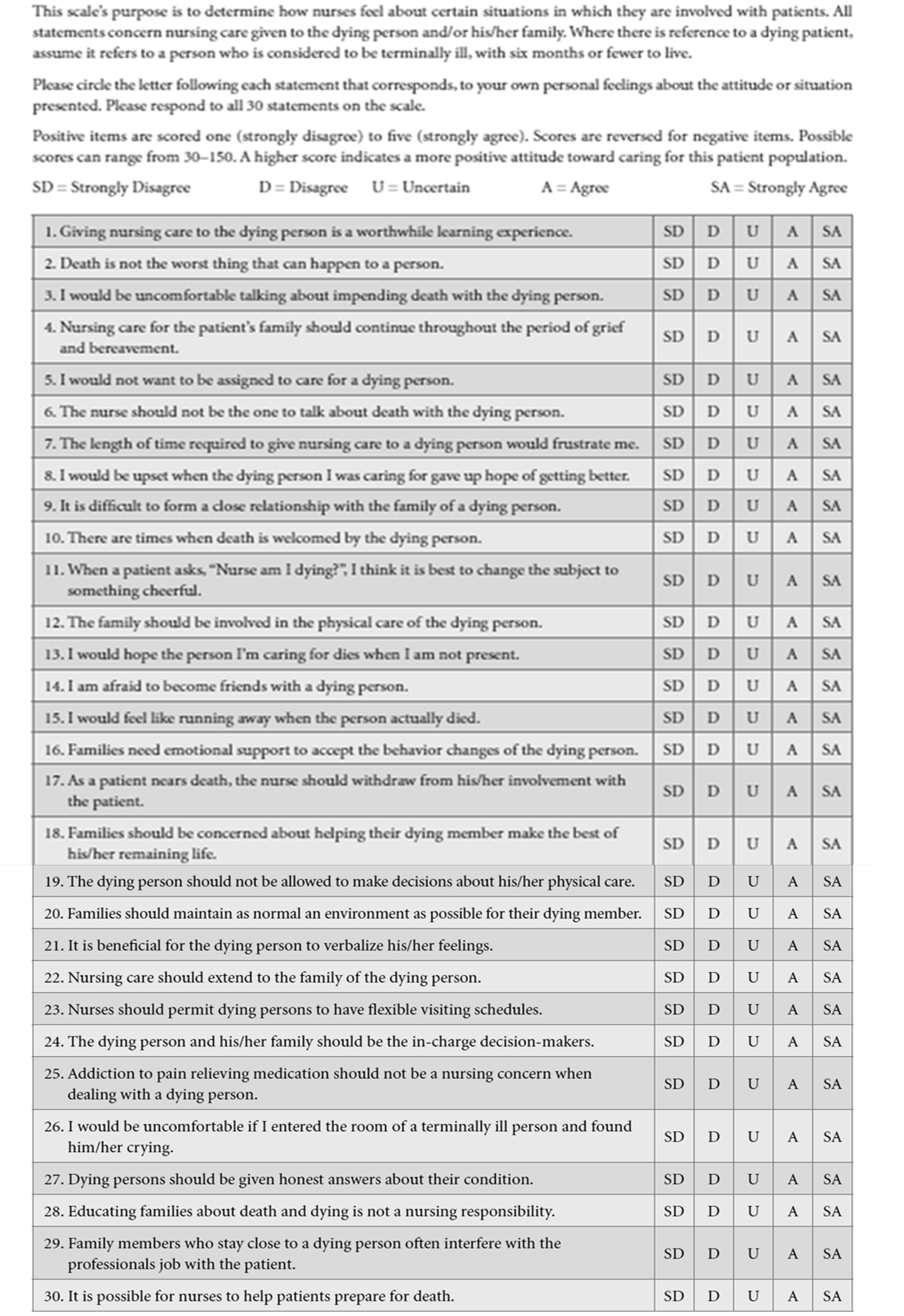

- Réfléchir et prendre conscience de leurs propres attitudes et sentiments à l'égard de la mort (voir annexe 3)

- Évaluer les préférences des individus en matière d'information

- Comprendre et appliquer les principes de base de la communication dans les soins de fin de vie

- Communiquer les résultats de l'évaluation aux personnes (si possible et si elles le souhaitent) et à la famille de manière continue.

- Sensibiliser la famille aux signes et symptômes des derniers jours et heures de la vie, en tenant compte de leurs pratiques religieuses et spirituelles, de leurs besoins en fonction de l'âge, de leurs besoins en matière de développement et de leurs besoins culturels.

- Évaluer la compréhension par la famille de ce qui se passe au cours de cette phase.

Aide à la décision en fin de vie

- Les infirmières reconnaissent les facteurs qui influencent la participation des individus et de leur famille à la prise de décision et y réagissent.

- Les infirmières aident les individus et les familles à prendre des décisions éclairées, conformes à leurs croyances, valeurs et préférences, au cours des derniers jours et des dernières heures de la vie.

Soins et gestion en fin de vie

- Les infirmières connaissent les interventions de gestion de la douleur et des symptômes afin de permettre une planification individualisée des soins.

- Les infirmières préconisent et mettent en œuvre des stratégies de soins pharmacologiques et non pharmacologiques individualisées.

- Les infirmières utilisent une communication efficace pour faciliter les discussions relatives à la fin de vie :

- Réconciliation des médicaments pour répondre aux besoins actuels et aux objectifs de soins de l'individu ;

- Voies d'administration et administration des médicaments ;

- Symptômes potentiels ;

- Signes physiques d'une mort imminente ;

- Pratiques de veille ;

- Stratégies d'autosoins ;

- l'identification d'un plan de contact pour la famille en cas de décès ; et

- Soins du corps après la mort.

- Les infirmières éduquent et partagent des informations avec les individus et leurs familles sur les sujets suivants :

- Valeurs, croyances et pratiques culturelles et spirituelles ;

- Émotions et craintes ;

- Expériences passées de la mort et de la perte ;

- Clarifier les objectifs de soins ;

- Préférences des familles en matière d'implication dans les soins directs ;

- Besoins pratiques ;

- Besoins d'information ;

- Besoins en matière de soins de soutien ;

- Perte et chagrin ; et

- Planification du deuil.

5.3 Modèle de soins palliatifs de qualité

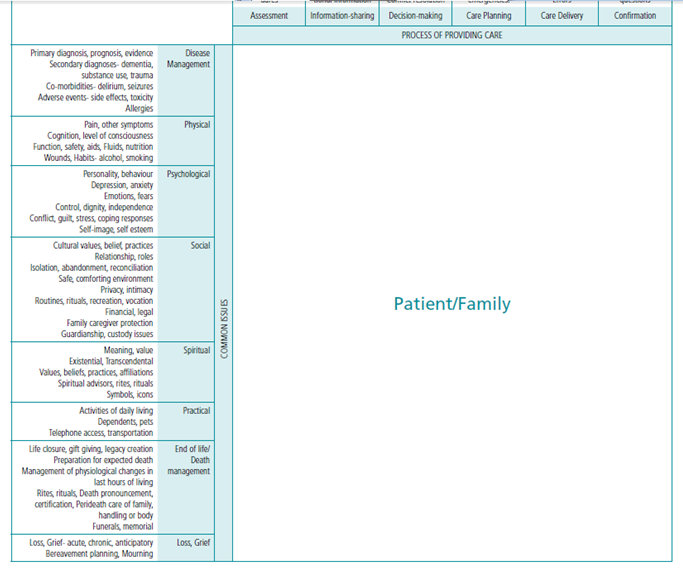

Selon Ferris, FD., Balfour, HM., Bowen, K., Farley, J., Hardwick, M., Lamontagne, C., Lundy, M., Syme, A. West, P (2002) . Modèle de guide des soins palliatifs. Ottawa, ON : Association canadienne de soins palliatifs,), une place client-famille peut garantir des soins de qualité. Voir figure 1)

Les composantes du modèle appelé "carré client-famille" sont présentées à l'annexe 4.

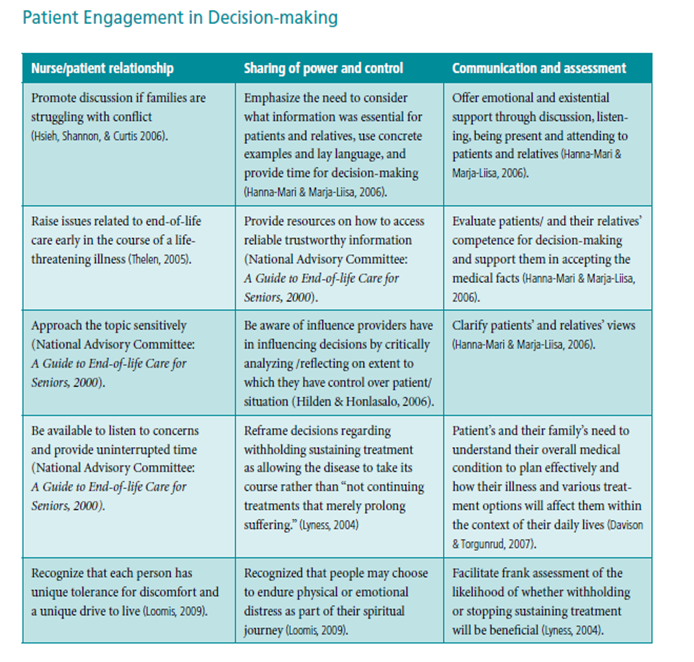

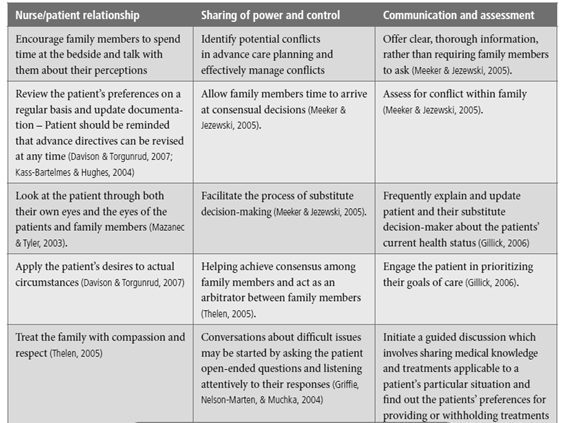

Les stratégies visant à aider les personnes à participer à la prise de décision en fin de vie sont présentées dans les tableaux suivants :

5.4 Soins de fin de vie pendant les dernieres jours et les dernières heures - Soins infirmiers

Les infirmières communiquent les objectifs des soins de du traitement par les moyens suivants :

- Faire preuve de discernement professionnel pour déterminer comment l'équipe interprofessionnelle doit être impliquée dans les discussions sur les souhaits du client en matière de soins de fin de vie.

- Évaluer si le client dispose d'informations suffisantes et pertinentes pour prendre une décision éclairée17 sur le traitement et les soins de fin de vie, y compris la réanimation.

- Offrir la possibilité de discuter, d'identifier et d'examiner les souhaits du client en matière de soins de fin de vie.

- Identifier le plus tôt possible les souhaits du client concernant le traitement préféré et/ou les soins de fin de vie, tout en tenant compte de l'état du client et du degré d'établissement de la relation thérapeutique entre l'infirmière et le client.

- Identifier et utiliser les techniques de communication appropriées pour aborder avec le client les questions relatives au traitement et à la fin de vie.

- Aider et participer aux discussions du client et de la famille sur le traitement et/ou les soins de fin de vie

- Consulter les autres membres de l'équipe de soins de santé, si nécessaire, pour identifier et résoudre les problèmes liés au traitement et/ou aux soins de fin de vie. (Par exemple, une infirmière peut présenter la situation d'un client lors d'une réunion d'équipe ou d'une tournée, ou inclure un éthicien dans l'équipe de soins, si cela s'avère approprié).

- Connaître les souhaits du client en matière de soins de fin de vie ou obtenir cette connaissance auprès de lui :

- Les instructions directes du client (y compris les moyens non verbaux)

- Les directives anticipées du client (telles qu'un testament de vie ou une procuration pour les soins personnels)

- Les instructions du mandataire spécial, si le client est incapable, ou

- Instructions documentées d'un autre membre de l'équipe soignante

- Expliquer les souhaits du client à tous les membres de l'équipe de soins interprofessionnelle

- Conserver les dossiers des communications du client et de l'équipe interprofessionnelle concernant les décisions relatives au traitement et aux soins de fin de vie, conformément aux politiques et procédures de l'organisation ainsi qu'au document sur les pratiques documentaires du Foyer Wales Home.

- Contribuer à une communication continue sur les souhaits en matière de soins de fin de vie et mettre en œuvre les souhaits du client :

- Réviser le plan de traitement du client, y compris ses souhaits en matière de réanimation, si nécessaire ou si la politique de l'organisation l'exige. (Par exemple, dans les établissements de soins de longue durée, l'examen peut faire partie de l'examen de santé régulier du client).

- Documenter les informations pertinentes

- Communiquer à l'équipe interprofessionnelle tout changement dans les souhaits du client et veiller à ce que ces souhaits soient inclus dans le plan de traitement.

- Préconiser la création ou la modification des politiques et des procédures relatives à la pratique afin de soutenir les choix du client pendant le traitement et les soins de fin de vie, sur la base des documents du Foyer Wales Home.

Les Infirmières mettent en œuvre les souhaits du client en matière de traitement et de soins de fin de vie en.. :

- S'assurer que l'équipe interprofessionnelle et le client ont participé à l'élaboration du plan de traitement et que le client a donné son consentement éclairé au plan de traitement avant sa mise en œuvre ;

- Agir au nom du client pour aider à clarifier les plans de traitement quand :

- L'état du client a changé et il peut être nécessaire de modifier une décision antérieure.

- L'infirmière craint que le client n'ait pas été informé de tous les éléments du plan de traitement, y compris de l'administration ou de l'interruption du traitement.

- L'infirmière n'est pas d'accord avec le plan de traitement du médecin

- La famille du client n'est pas d'accord avec les souhaits exprimés par le client en matière de traitement.

- Initier le traitement quand :

- Le souhait du client en matière de traitement est connu grâce à un plan de traitement et à un consentement éclairé.

- La volonté du client n'est pas connue, mais un mandataire spécial a donné son consentement éclairé au traitement, ou

- Il s'agit d'une situation d'urgence, il n'y a pas d'information sur les souhaits du client et un mandataire spécial n'est pas immédiatement disponible.

- Ne pas entreprendre un traitement qui n'est pas prévu dans le plan de traitement, sauf dans les situations d'urgence, lorsque :

- Le client n'a pas donné son consentement éclairé et/ou le plan de traitement ne prévoit pas de recevoir le traitement.

- La volonté du client incapable n'est pas connue et le mandataire spécial a indiqué qu'il ne voulait pas que le client reçoive le traitement.

- Le médecin traitant a informé le client que le traitement ne sera d'aucune utilité et ne fait pas partie du plan de traitement que le client a accepté. Dans ce cas, l'infirmière n'est pas censée effectuer un traitement de maintien en vie (par exemple, une réanimation), même si le client ou le mandataire spécial le demande.

- Le client présente des signes évidents de décès, tels que l'absence de signes vitaux, la rigidité cadavérique et la décomposition des tissus.

- consigner dans un plan de traitement écrit toutes les informations pertinentes pour la mise en œuvre des souhaits du client en matière de traitement en fin de vie

- Respecter le souhait du client de ne pas être réanimé, même en l'absence d'une ordonnance écrite de non-réanimation (DNR) du médecin.

- S'engager dans ce qui suit lorsque le décès d'un client est attendu ou inattendu :

- Identifier les personnes à prévenir en cas de décès du client

- Identifier la catégorie la plus appropriée de prestataires de soins de santé à notifier à la famille

- Identifier les croyances et valeurs culturelles et religieuses du client et de sa famille concernant la mort et la gestion du corps après la mort.

- Déterminer si la famille souhaite voir le corps après le décès

- Documenter conformément aux politiques et procédures

- Posséder les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour déterminer que la mort est survenue

- Décider, si nécessaire, de la catégorie du prestataire de soins de santé qui prononcera le décès

- Reconnaître que toutes les infirmières sont habilitées à prononcer la mort lorsqu'on s'attend à ce que les clients meurent et que leur plan de traitement ne prévoit pas de réanimation. Alors que les IA et les IPA ne sont pas habilitées à certifier la mort dans quelque situation que ce soit, les infirmières praticiennes sont habilitées à certifier la mort attendue, sauf dans des circonstances particulières.

- Préconiser la création ou la modification de politiques et de procédures relatives à la mise en œuvre des souhaits des clients en matière de traitement et de soins de fin de vie, qui soient conformes aux documents de l'Ordre.

Résumé des étapes de la planification préalable des soins

- Réfléchissez à vos propres valeurs et souhaits.

- Consultez des personnes qui peuvent vous conseiller et vous guider, comme votre médecin, votre avocat ou votre chef religieux.

- Pensez aux personnes en qui vous avez confiance pour prendre des décisions en votre nom en matière de soins personnels, conformément à vos souhaits.

- Décidez qui doit être votre décideur suppléant.

- Désignez votre mandataire spécial pour agir à votre place, si nécessaire.

- Expliquez clairement vos souhaits en matière de soins à votre mandataire spécial et à vos proches.

- Si vos souhaits en matière de soins changent, informez-en votre mandataire spécial. Révisez les instructions écrites ou enregistrées.

- Remplissez et portez sur vous la carte de portefeuille fournie dans ce livret pour identifier votre mandataire spécial et indiquer aux autres comment le joindre en cas de besoin.

6. Formulaire

Le formulaire joint à l'annexe 5 sera utilisé.

L'annexe 6 fournit des lignes directrices pour les soins psychosociaux.

7. Responsabilités

- INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE DE CAS

- Évaluation des besoins, coordination et autorisation des services pour soutenir le client et sa famille dans un cadre de soins approprié.

- Autorisation des aides à domicile VIHA en fonction des besoins du client

- REHABILITATION : ERGOTHERAPEUTE / PHYSIOTHERAPEUTE

- Évaluation fonctionnelle des besoins en matière de mobilité, de sécurité et d'équipement pour rester à domicile en toute sécurité

- Organiser le prêt d'équipements tels que les lits d'hôpitaux

- Diététicien (le cas échéant)

- Évaluer, examiner et soutenir les problèmes diététiques, y compris les besoins en nutrition entérale et les troubles de la déglutition.

- Soutenir l'équipe soignante dans la gestion des symptômes, par exemple les nausées, la cachexie et la déshydratation en fin de vie.

- TRAVAILLEUR SOCIAL

- Résolution des conflits familiaux

- Aider à la documentation juridique et soutenir le client/la famille dans les formalités administratives de fin de vie.

- Soutien à la planification préalable des soins, aux testaments de vie et aux questions de deuil

Conclusion

Les soins palliatifs visent à aider les personnes atteintes d'une maladie limitant l'espérance de vie à bien vivre au quotidien. Ils comprennent les soins apportés à la personne et à sa famille. Les soins palliatifs peuvent être administrés en même temps que le traitement visant à guérir ou à contrôler la maladie. Les soins de fin de vie sont une partie des soins palliatifs qui se déroulent pendant les derniers jours et les dernières heures de la vie. Les soins palliatifs se poursuivent après le décès d'une personne pour soutenir la famille et les amis pendant le deuil. C'est ce que montre le diagramme adapté de : Ferris, FD. Balfour, HM. Bowen, K., Farley, J., Hardwick, M., Lamontagne, C., Lundy, M., Syme, A. West, P. Modèle de guide des soins palliatifs. Ottawa, ON : Association canadienne de soins palliatifs, 2002. Les soins palliatifs peuvent être dispensés par tous les membres de l'équipe soignante, mais aussi par des bénévoles, des prestataires de soins spirituels et d'autres membres de la communauté.

Les soins palliatifs visent à :

- Soulager la douleur et les autres symptômes pénibles.

- Vous aider à participer aux décisions concernant vos soins et votre traitement.

- Travailler avec vous pour résoudre les problèmes.

- Apporter un soutien émotionnel.

- Vous aider à trouver des informations et des ressources.

- Soutenez votre famille pendant la maladie et après le décès.

Bibliographie

- Lynn's (2001) Journal of the American Medical Association, 2001, Vol. 285, Issue 7, 925-932

- Ferris, FD., Balfour, HM., Bowen, K., Farley, J., Hardwick, M., Lamontagne, C., Lundy, M., Syme, A. West, P. Modèle de guide des soins palliatifs. Ottawa, ON : Association canadienne de soins palliatifs, 2002.

- Victoria Hospice Society, BC, Canada (2001), www.victoriahospice.org.

Références

- http://rnao.ca/bpg/guidelines/endoflife-care-during-last-days-and-hours

- http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/End-of-Life_Care_During_the_Last_Days_and_Hours_0.pdf

- http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Toolkit_2ed_French_with_App.E.pdf

- victoriahospice.org/sites/default/files/pps_english.pdf

- Lignes directrices Department of Health, National Health Service, Royaume-Uni. (2008). End of life care strategy : Promouvoir des soins de haute qualité pour tous les adultes en fin de vie. Consulté le 15 juin 2011 à l'adresse suivante : http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_086277

- Santé Canada. (2000). Guide des soins de fin de vie pour les aînés. Consulté le 15 juin 2011 à l'adresse suivante : http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H88-3-31-2001-3E.pdf

- Projet de consensus national pour des soins palliatifs de qualité. (2004). Lignes directrices de pratique clinique pour des soins palliatifs de qualité. Consulté le 15 juin 2011 sur http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?ss=15&doc_id=5058

- Comité consultatif des lignes directrices de l'Ontario. (2008). Soins palliatifs : Recognizing eligible patients and starting the discussion. Consulté le 15 juin 2011 sur le site http://www.effectivepractice.org/site/ywd_effectivepractice/assets/pdf/2a_GAC_2A_-_PALL07_Improving_Care_Planning.pdf

- Groupe de santé Caritas ; Comité des lignes directrices de pratique clinique en matière de soins palliatifs. (2006). Palliative sedation. Consulté le 15 juin 2011 sur http://K\DATA\RProgramBinder\Section3Clinical\3AGuidelines\3A6PalliativeSedation.doc.

- Département de la santé, Service national de santé, Royaume-Uni. (2008). End of life care strategy : Promouvoir des soins de haute qualité pour tous les adultes en fin de vie. Consulté le 15 juin 2011 sur http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_086277.

- Santé Canada. (2000). Guide des soins de fin de vie pour les personnes âgées. Consulté le 15 juin 2011 à l'adresse http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H88-3-31-2001-3E.pdf.

- Programme de formation continue Ian Anderson, Université de Toronto. (2005). End of life decision making. Consulté le 16 juin 2011 sur le site cme.utoronto.ca/endoflife/End-of-Life%20Decision-Making.pdf

- Institut pour l'amélioration des systèmes cliniques. (2009). Palliative care (guideline). Consulté le 16 juin 2011 sur le site icsi.org/home/palliative_care_11918.html

- Institut pour l'amélioration des systèmes cliniques. (2008). Health care guideline : Palliative care, 2nd edn. Consulté le 15 juin 2011 sur .icsi.org/guidelines_and_more/gl_os_prot/other_health_care_conditions/palliative_care/palliative_care_11875.html

- Missouri Department of Health and Senior Services & Missouri End of Life Coalition's End of Life in the NursingHome Task Force. (2003). Guidelines for end of life care in long-term care facilities (Lignes directrices pour les soins de fin de vie dans les établissements de soins de longue durée). Consulté le 17 juin 2011 sur http://health.mo.gov/safety/showmelongtermcare/pdf/EndofLifeManual.pdf.

- Réseau national de lutte contre le cancer. (2003). Cancer avancé et soins palliatifs : Treatment guidelines for patients. Consulté le 15 juin 2011 sur le site .cancer.org/downloads/CRI/F9643.00.pdf

- Projet de consensus national pour des soins palliatifs de qualité. (2004). Clinical practice guidelines for quality palliative care (Lignes directrices de pratique clinique pour des soins palliatifs de qualité), consulté le 15 juin 2010 sur le site http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?ss=15&doc_id=5058.

- Institut national pour l'excellence clinique (2004). Improving Supportive and Palliative Care for Adults with Cancer (Améliorer les soins de soutien et les soins palliatifs pour les adultes atteints de cancer) [En ligne] http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/csgspmanual.pdf

- Ngo-Metzger, Q., August, K., Srinivasan, M., Liao, S. et Meyskens, F. (2008). End of life care : Guideline for patientcentered communication. American Family Physician, 77, 167-174.

- Ministère de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud (2005). Guideline for end of life care and decision-making (Directive pour les soins de fin de vie et la prise de décision). Consulté le 16 juin 2011 sur http://www.cena.org.au/nsw/end_of_life_guidelines.pdf

- Comité consultatif des lignes directrices de l'Ontario. (2008). Soins palliatifs : Recognizing eligible patients and starting the discussion, consulté le 15 juin 2011 à l'adresse http://www.effectivepractice.org/site/ywd_effectivepractice/assets/pdf/2a_GAC_2A_-_PALL07_Improving_Care_Planning.pdf.

- Qaseem, A., Snow, V., Casey, D., Cross, T. et Owens, D. (2008). Evidence-based interventions to improve the palliative care of pain, dyspnea, and depression at the end of life : A clinical practice guideline from the American College of Physicians.Annals of Internal Medicine, 148(2), 141-146.

- Outils/ressources pour l'évaluation et la gestion des symptômes Outil Adresse du site web Inventaire bref de la douleur

- ohsu.edu/ahec/pain/paininventory.pdf

- Care Search, Réseau de connaissances sur les soins palliatifs

- caresearch.com.au

- Signes et symptômes courants au cours des derniers jours de la vie cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/lasthours/HealthProfessional/page3

- Médecine complémentaire et alternative

- http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/

- cancer.gov/cancertopics/cam

- Système d'évaluation des symptômes d'Edmonton

- palliative.org/PC/ClinicalInfo/AssessmentTools/ESAS.pdf

- Outil d'évaluation spirituelle FICA (Faith, Importance, Community Address)

- hpsm.org/documents/providers/End_of_Life_Summit-FICA_References.pdf

- Lignes directrices sur les symptômes en matière de soins palliatifs de l'autorité sanitaire de Fraser fraserhealth.ca/professionals/hospice_palliative_care/

- Outils d'évaluation et de gestion des symptômes cancercare.on.ca/cms/One.aspx?portalId=1377&pageId76967

- Plans de soins collaboratifs

- cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=13618

- L'échelle de performance palliative de la Victoria Hospice Society cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=13380

- Échelle de douleur et d'analgésie de l'Organisation mondiale de la santé chcr.brown.edu/pain/FASTFACTS3.pdf

- who.int/cancer/palliative/painladder/en/

- AP Educational ResourcesPENDICIES

- Association canadienne des écoles de sciences infirmières - Les principes et la pratique des soins infirmiers palliatifs et Compétences en soins palliatifs pour les infirmières canadiennes

- casn.ca/en/Whats_new_at_CASN_108/items/81.html

- Portail canadien en soins palliatifs

- virtualhospice.ca

- Programme de soins palliatifs d'Edmonton

- palliative.org

- Projet de programme d'études sur la fin de vie

- http://endoflife.stanford.edu/eol_toolbox/intro_eol_toolbox.html

- Consortium pour la formation en soins infirmiers en fin de vie

- aacn.nche.edu/ELNEC

- Institut et collège international des hospices

- hospicecare.com

- Apprendre les approches essentielles en matière de soins palliatifs (LEAP) - Formation

- pallium.ca

- Atelier national de planification d'action sur les soins de fin de vie

- hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/palliat/2002-nat-planpalliat/index-eng.php

- Ressources et programmes éducatifs sur la fin de vie à l'intention des professionnels de la santé

- http://palliative.info/pages/Education.htm

- Promouvoir l'excellence dans les soins de fin de vie

- promotingexcellence.org

- Boîte à outils pour favoriser l'excellence lors de la transition en fin de vie

- tneel.uic.edu/tneel.asp

- Boîte à outils pour mesurer les soins de fin de vie

- chcr.brown.edu/pcoc/toolkit.htm

Note : La forme masculine n'est utilisée ici que par souci de concision ; elle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

La Résidence Wales Home et le CHSLD Wales Inc. sont ci-après dénommés la Résidence Wales.

Annexe 1

Terminologie

- Mort active ou mort imminente : Un pronostic de décès est attendu dans les heures ou les jours qui suivent.

- Planification préalable des soins : Un processus qui implique la compréhension, la réflexion, la communication et la discussion entre un patient et sa famille/son mandataire en matière de soins de santé dans le but d'identifier de manière prospective un mandataire, de clarifier les préférences et d'élaborer un plan de soins individualisé à l'approche de la fin de sa vie. La planification préalable des soins établit un ensemble de relations, de valeurs et de processus pour aborder les décisions de fin de vie, et est spécifique aux objectifs et valeurs, à l'âge, à la culture et à l'état de santé du patient. L'objectif de la planification préalable des soins n'est pas seulement la mort et le droit de refuser un traitement, mais plutôt de bien vivre et de définir des soins de qualité lorsqu'un patient approche de la fin de sa vie.

- Le deuil : L'ensemble de l'expérience des membres de la famille et des amis dans l'anticipation de la mort, la mort elle-même et l'adaptation à la vie qui suit la mort d'un être cher.

- Thérapies complémentaires : Elle se concentre sur les éléments suivants : la personne dans son ensemble en tant qu'individu unique ; l'énergie du corps et son influence sur la santé et la maladie ; le pouvoir de guérison de la nature et la mobilisation des ressources propres du corps pour s'auto-guérir ; et le traitement des causes sous-jacentes, plutôt que des symptômes, de la maladie.

- Délire : Trouble mental d'apparition soudaine et généralement fluctuant, caractérisé par une confusion, des troubles de l'élocution et des hallucinations.

- Fin de vie : Il n'existe pas de définition exacte de la fin de vie ; toutefois, les éléments suivants ont été mis en évidence : (1) la présence d'une ou de plusieurs maladies chroniques, de symptômes ou de déficiences fonctionnelles qui persistent mais peuvent également fluctuer ; et (2) les symptômes ou les déficiences résultant de la maladie irréversible sous-jacente nécessitent des soins formels (rémunérés, professionnels) ou informels (non rémunérés) et peuvent conduire à la mort. L'âge avancé et la fragilité peuvent être des substituts de la maladie mortelle et de la comorbidité ; cependant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour comprendre ces variables comme des composantes de la fin de vie.

- Soins de fin de vie. Aux fins du présent document de pratique, l'expression "soins de fin de vie" désigne les soins dispensés à un client à la fin de sa vie. L'objectif des soins de fin de vie est d'améliorer la qualité de la vie et de la mort, et de minimiser les souffrances inutiles. Ils englobent les dimensions physiques, spirituelles, sociales, psychosociales, culturelles et émotionnelles des soins prodigués au patient. Si les soins palliatifs peuvent être une composante des soins de fin de vie, les soins de fin de vie comprennent également des aspects qui dépassent le cadre des soins palliatifs, tels que la planification préalable des soins.

- Détresse existentielle : L'expérience d'une vie qui n'a que peu ou pas de sens. Elle est définie comme un état d'impuissance qui résulte de la confrontation d'une personne avec sa propre mortalité et se traduit par des sentiments de déception, de futilité et de remords qui perturbent l'engagement et le but de la vie.

- Mort attendue. Aux fins du présent document, on parle de mort attendue lorsque, de l'avis de l'équipe soignante, le client est irréversiblement et irrémédiablement en phase terminale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement disponible pour rétablir la santé ou que le client refuse le traitement qui est disponible.

- Le deuil : Le processus normal de réaction à une perte. La perte peut être physique (par exemple, un décès), sociale (par exemple, un divorce) ou professionnelle (par exemple, un emploi). Les réactions émotionnelles du deuil peuvent inclure la colère, la culpabilité, l'anxiété, la tristesse et le désespoir. Les réactions physiques du deuil peuvent inclure des troubles du sommeil, des changements d'appétit et des problèmes physiques ou des maladies.

- Soins palliatifs : Une approche des soins qui vise à "soulager la souffrance et à améliorer la qualité de la vie et de la mort". Cette approche s'efforce d'aider les patients et les familles à 1) à aborder les questions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles et pratiques, ainsi que les attentes, les besoins, les espoirs et les craintes qui y sont associés ; 2) à se préparer à une fin de vie autodéterminée et à gérer le processus de mort ; et 3) à faire face à la perte et au chagrin pendant la maladie et le deuil".

- Symptômes intraitables ou réfractaires : Symptôme qui ne peut être contrôlé de manière adéquate malgré des efforts agressifs pour identifier une thérapie tolérable qui ne compromet pas la conscience.

- Douleur : état de mal-être physique, émotionnel ou mental qui va d'une légère gêne ou d'une détresse sourde à une agonie aiguë, souvent insupportable. La douleur peut être généralisée ou localisée.

- Soins palliatifs : Soins qui améliorent la qualité de vie des patients et de leurs familles confrontés à des maladies potentiellement mortelles. Une attention particulière est accordée à la prévention, à l'évaluation et au traitement de la douleur et d'autres symptômes, ainsi qu'à l'apport d'un soutien psychologique, spirituel et émotionnel. Les soins palliatifs sont guidés par les principes suivants :

- L'accent est mis sur la qualité de vie, ce qui implique un bon contrôle des symptômes ;

- Une approche globale de la personne, qui tient compte de son passé et de sa situation actuelle ;

- Des soins qui englobent la personne atteinte d'une maladie potentiellement mortelle ainsi que sa famille, ses amis et les personnes qui s'occupent d'elle ;

- Le respect de l'autonomie et des choix du patient (par exemple, le lieu de soins, les options thérapeutiques) ;

- L'accent est mis sur une communication ouverte et sensible (AVERT : Averting HIV and AIDS, n.d).

- Sédation palliative : L'administration intentionnelle de médicaments sédatifs aux doses et combinaisons requises pour réduire la conscience d'un patient en phase terminale autant que nécessaire pour soulager adéquatement un ou plusieurs symptômes réfractaires (Palliative Care Network, n.d.).

- Procuration pour les soins personnels : Un document juridique qui désigne un décideur suppléant (appelé procureur) et peut contenir des directives sur les traitements futurs de soins de santé et les questions liées aux soins personnels.

- Qualité de vie : La capacité à jouir des activités normales de la vie.

- Spiritualité : Une réalité ultime ou une dimension transcendante du monde ; un chemin intérieur permettant à une personne de découvrir l'essence de son être, ou les valeurs et les significations les plus profondes par lesquelles les gens vivent.

- Agitation en phase terminale : Voir "Délire".

- Douleur totale : concept qui décrit la douleur d'un point de vue physique, psychologique, social, émotionnel et spirituel. Selon le modèle de la "douleur totale", l'évaluation de la douleur chez les mourants nécessite une évaluation multidimensionnelle qui inclut les caractéristiques biomédicales, psychologiques et psychiatriques du patient, ainsi que les influences sociales, familiales, existentielles et spirituelles.

- Vigile : La pratique consistant à être présent au chevet du malade pendant de longues périodes avant sa mort.

- Souhaits. Ce qu'une personne capable exprime au sujet d'un traitement, d'une admission dans un établissement de soins ou d'un service d'assistance personnelle. Les souhaits peuvent être exprimés à un mandataire, par écrit, oralement ou de toute autre manière. Les souhaits les plus récents exprimés par un client pendant qu'il est capable prévalent sur tous les souhaits antérieurs que le client a pu donner à la procuration.

Annexe 2

Approche interdisciplinaire et familiale

Les conseils pour la conduite d'une conférence familiale sont énumérés ci-dessous et sont adaptés de Ambuel B et Weissman DE. Moderating an end-of-life family conference, 2e édition. Fast Facts and Concepts. Août 2005 ; 16. Disponible à l'adresse : http://www.eperc.mcw.edu/fastfact/ff_016.htm

- Pré-conférence :

- Clarifier les objectifs et les rôles de la conférence avec l'équipe soignante.

- Identifier les participants (équipe soignante, individu et famille).

- Fixer la date, l'heure et le lieu (espace privé si possible).

- Conférence avec la personne capable de prendre des décisions et sa famille si elle le souhaite :

- Se présenter et présenter les autres.

- Examiner les objectifs de la réunion ; préciser si des décisions spécifiques doivent être prises.

- Déterminer l'urgence de la prise de décision.

- Établir des règles de base : Chaque personne aura la possibilité de poser des questions et d'exprimer son point de vue sans être interrompue. Un décideur légal sera identifié et l'importance d'une prise de décision favorable sera décrite.

- Examiner l'état de santé :

- Déterminez ce que le patient et sa famille savent déjà : "Dites-nous ce que vous comprenez de votre situation actuelle".

- Examiner l'état de santé actuel.

- Demandez à la personne et aux membres de sa famille s'ils ont des questions sur la situation actuelle.

- Clarifier les attentes.

- Clarifier les croyances et les valeurs afin de déterminer les objectifs les plus importants à éviter ou à atteindre.

- Discuter des implications pratiques des préférences et des attentes (les objectifs sont-ils réalistes et réalisables ?).

- Prévoyez du temps pour des discussions privées.

- Revoir et/ou fixer les objectifs de soins.

- Conférence avec le(s) décideur(s) suppléant(s) et d'autres personnes identifiées :

- Se présenter et présenter les autres.

- Clarifier le rôle du (des) décideur(s) suppléant(s) et confirmer la volonté de participer à la prise de décision.

- Examiner les objectifs de la réunion ; préciser si des décisions spécifiques doivent être prises.

- Déterminer l'urgence de la prise de décision.

- Établir des règles de base : Chaque personne aura la possibilité de poser des questions et d'exprimer son point de vue sans être interrompue ; un décideur légal sera identifié ; et l'importance d'une prise de décision favorable sera décrite.

- Examiner l'état de santé.

- Déterminez ce que le(s) mandataire(s) spécial(aux) et la famille savent déjà : "Dites-nous ce que vous comprenez de la situation actuelle de la personne".

- Examiner l'état de santé actuel.

- Demandez au(x) mandataire(s) spécial(aux) et aux membres de la famille s'ils ont des questions sur la situation actuelle.

- Clarifier les attentes :

- Demandez au(x) mandataire(s) spécial(aux) : "Que pensez-vous que la personne choisirait si elle pouvait s'exprimer elle-même ?"

- Sur la base de ce que le(s) mandataire(s) spécial(aux) comprend(ent) de ce que la personne aurait voulu, demandez-lui/leur : "Que pensez-vous qu'il faudrait faire ?"

- Clarifier les croyances et les valeurs afin de déterminer les objectifs les plus importants à éviter ou à atteindre.

- Discuter des implications pratiques des préférences et des attentes (les objectifs sont-ils réalistes et réalisables ?).

- Prévoyez du temps pour des discussions privées.

- Revoir et/ou fixer les objectifs de soins.

- Synthèse :

- Résumer le consensus, les désaccords, les décisions et les objectifs de soins.

- Attention aux résultats inattendus.

- Désigner un porte-parole de la famille pour assurer une communication permanente.

- Consigner dans le dossier médical : les personnes présentes, les objectifs des soins, les décisions prises, le plan de suivi.

- Maintenir le contact avec la personne, le(s) décideur(s) au nom d'autrui, la famille et l'équipe soignante.

- Organiser des réunions de suivi si nécessaire.

N.B. En l'absence de consensus :

- Déterminer les besoins non satisfaits en matière d'information et de soutien.

- Aider la personne/le(s) décideur(s) remplaçant(s) à accéder aux ressources permettant de répondre aux besoins non satisfaits.

- Renforcer le rôle du décideur suppléant, le cas échéant.

- Prévoir une conférence de suivi.

Annexe 3

Attitude à l'égard des soins aux mourants

Annexe 4

les composantes du carré famille-client

Gestion des maladies

- Diagnostic primaire, pronostic, preuves

- Diagnostic secondaire - démence,

- toxicomanie, traumatisme

- Co-morbidités - délire, crises d'épilepsie

- Effets indésirables - effets secondaires, toxicité

- Allergies

- Physique

Physique

- Douleur, autres symptômes

- Cognition, niveau de conscience

- Fonction, sécurité, aides, fluides, nutrition

- Plaies, habitudes - alcool, tabac

Psychologique

- Personnalité, comportement

- Dépression, anxiété

- Émotions, peurs

- Contrôle, dignité, indépendance

- Conflit, culpabilité, stress, réactions d'adaptation

- Image de soi, estime de soi

Social

- Valeurs, croyances et pratiques culturelles

- Relations, rôles

- Isolement, abandon, réconciliation

- Un environnement sûr et réconfortant

- Vie privée, intimité

- Routines, rituels, loisirs, vocation

- Financier, juridique

- Protection des aidants familiaux

- Questions relatives à la tutelle et à la garde des enfants

Spirituel

- Signification, valeur

- Existentiel, transcendantal

- Valeurs, croyances, pratiques, affiliations

- Conseillers spirituels, rites, rituels

- Symboles, icônes

Pratique

- Activités de la vie quotidienne

- Personnes à charge, animaux domestiques

- Accès au téléphone, transport

Gestion de la fin de vie et du décès

- Clôture de la vie, don de cadeaux, création d'un héritage

- Préparation à la mort attendue

- Gestion des changements physiologiques au cours des dernières heures de vie

- Rites, rituels, annonce de la mort,

- Certification, soins péri-décès de la famille,

- Manipulation ou corps

- Funérailles, mémorial

Perte - chagrin

- Perte, chagrin - aiguë, chronique, anticipée

- Planification du deuil, Deuil

L'évaluation

- Historique des questions,

- Opportunités, attentes associées,

- Besoins, espoirs, craintes,

- Échelles d'examen et d'évaluation,

- Examen physique,

- Laboratoire,

- Radiologie, procédures

Partage d'informations

- Confidentialité

- Limites

- Désir et disponibilité de l'information

- Processus d'échange d'informations

- Traduction

- Réactions aux informations

- Comprendre

- Désir d'informations supplémentaires

Prise de décision

- Capacité, Objectifs de soins, Demandes d'abstention/de retrait,

- Thérapie sans bénéfice potentiel,

- Mort accélérée,

- Hiérarchisation des problèmes,

- Priorités thérapeutiques,

- Options,

- Choix de traitement,

- Consentement, mère porteuse,

- Prise de décision,

- Directives anticipées,

- Résolution des conflits

Planification des soins

- Cadre de soins

- Processus de négociation/élaboration d'un plan de soins - aborder les questions/opportunités

- Livraison

- Thérapies choisies,

- Personnes à charge, couverture de secours, répit

- Soins aux personnes en deuil

- Planification de la sortie

- Urgences.

Prestation de soins

- Composition de l'équipe de soins

- Leadership

- Éducation, soutien

- Consultation

- Cadre de soins

- Services essentiels

- Soutien aux patients et à leur famille

- Prestation de la thérapie

- Erreurs

Confirmation

- Confirmation

- Comprendre

- Satisfaction

- Complexité

- Le stress

- Préoccupations, problèmes, questions

Annexe 5 Formulaire PALEO (suivi systématique)

Soins palliatifs et soins de fin de vie pendant les derniers jours et les dernières heures

Formulaire d'évaluation des personnes et de leurs familles

|

Échelle de performance palliative (EPP) : niveau fonctionnel : |

Score : % |

Système d'évaluation des symptômes (ESAS) : |

Score : /100 |

|

L'INDICE DE PRONOSTIC PALLIATIF (PPI) : |

Score : |

Pas de formulaire de RCP ni de chariot de fin de vie |

Non OUI |

Suivi systématique (infirmière)

|

|

Constatations : Préciser (le cas échéant) |

Sans objet |

Terminé |

Date |

Initiales |

|

L'évaluation |

|

|

|

|

|

|

Historique des questions, |

|

|

|

|

|

|

Opportunités, attentes associées, |

|

|

|

|

|

|

Besoins, espoirs, craintes |

|

|

|

|

|

|

Échelles d'examen et d'évaluation, |

|

|

|

|

|

|

Examen physique, |

|

|

|

|

|

|

Laboratoire, Radiologie |

|

|

|

|

|

|

Procédures |

|

|

|

|

|

|

Partage d'informations |

|

|

|

|

|

|

Confidentialité |

|

|

|

|

|

|

Limites |

|

|

|

|

|

|

Désir et disponibilité de l'information |

|

|

|

|

|

|

Processus d'échange d'informations |

|

|

|

|

|

|

Traduction |

|

|

|

|

|

|

Réactions aux informations |

|

|

|

|

|

|

Comprendre |

|

|

|

|

|

|

Désir d'informations supplémentaires |

|

|

|

|

|

|

Prise de décision |

|

|

|

|

|

|

Capacité, Objectifs de soins, Demandes d'abstention/de retrait, |

|

|

|

|

|

|

Thérapie sans bénéfice potentiel, |

|

|

|

|

|

|

Mort accélérée, |

|

|

|

|

|

|

Hiérarchisation des problèmes, |

|

|

|

|

|

|

Priorités thérapeutiques, |

|

|

|

|

|

|

Options |

|

|

|

|

|

|

Choix de traitement, |

|

|

|

|

|

|

Consentement, mère porteuse |

|

|

|

|

|

|

Prise de décision |

|

|

|

|

|

|

Directives anticipées |

|

|

|

|

|

|

Résolution des conflits |

|

|

|

|

|

|

Planification des soins |

|

|

|

|

|

|

Cadre de soins |

|

|

|

|

|

|

Processus de négociation/élaboration d'un plan de soins - aborder les questions/opportunités |

|

|

|

|

|

|

Livraison |

|

|

|

|

|

|

Thérapies choisies, |

|

|

|

|

|

|

Personnes à charge, couverture de secours, répit |

|

|

|

|

|

|

Soins aux personnes en deuil |

|

|

|

|

|

|

Planification de la sortie |

|

|

|

|

|

|

Urgences. |

|

|

|

|

|

|

Prestation de soins |

|

|

|

|

|

|

Composition de l'équipe de soins |

|

|

|

|

|

|

Leadership |

|

|

|

|

|

|

Éducation, soutien |

|

|

|

|

|

|

Consultation |

|

|

|

|

|

|

Milieu de soins |

|

|

|

|

|

|

Services essentiels |

|

|

|

|

|

|

Soutien aux patients et à leur famille |

|

|

|

|

|

|

Prestation de la thérapie |

|

|

|

|

|

|

Erreurs |

|

|

|

|

|

|

Confirmation |

|

|

|

|

|

|

Confirmation |

|

|

|

|

|

|

Comprendre |

|

|

|

|

|

|

Satisfaction |

|

|

|

|

|

|

Complexité |

|

|

|

|

|

|

Le stress |

|

|

|

|

|

|

Préoccupations, problèmes, questions |

|

|

|

|

|

Plan d'intervention interdisciplinaire

|

|

Partage d'informations |

Prise de décision |

Plan de soins |

Prestation de soins |

Confirmation |

Date |

Initiales |

|

Gestion des maladies |

|

|

|

|

|

|

|

|

Diagnostic primaire, pronostic, preuves |

|

|

|

|

|

|

|

|

Diagnostic secondaire - démence, |

|

|

|

|

|

|

|

|

toxicomanie, traumatisme |

|

|

|

|

|

|

|

|

Co-morbidités - délire, crises d'épilepsie |

|

|

|

|

|

|

|

|

Effets indésirables - effets secondaires, toxicité |

|

|

|

|

|

|

|

|

Allergies |

|

|

|

|

|

|

|

|

Physique |

|

|

|

|

|

|

|

|

Douleur, autres symptômes |

|

|

|

|

|

|

|

|

Cognition, niveau de conscience |

|

|

|

|

|

|

|

|

Fonction, sécurité, aides |

|

|

|

|

|

|

|

|

Fluides, nutrition |

|

|

|

|

|

|

|

|

Blessures |

|

|

|

|

|

|

|

|

Habitudes - alcool, tabac |

|

|

|

|

|

|

|

|

Psychologique |

|

|

|

|

|

|

|

|

Personnalité, comportement |

|

|

|

|

|

|

|

|

Dépression, anxiété |

|

|

|

|

|

|

|

|

Émotions, peurs |

|

|

|

|

|

|

|

|

Contrôle, dignité, indépendance |

|

|

|

|

|

|

|

|

Conflit, culpabilité, stress, réactions d'adaptation |

|

|

|

|

|

|

|

|

Image de soi, estime de soi |

|

|

|

|

|

|

|

|

Social |

|

|

|

|

|

|

|

|

Valeurs, croyances et pratiques culturelles |

|

|

|

|

|

|

|

|

Relations, rôles |

|

|

|

|

|

|

|

|

Isolement, abandon, réconciliation |

|

|

|

|

|

|

|

|

Un environnement sûr et réconfortant |

|

|

|

|

|

|

|

|

Vie privée, intimité |

|

|

|

|

|

|

|

|

Routines, rituels, loisirs, vocation |

|

|

|

|

|

|

|

|

Financier, juridique |

|

|

|

|

|

|

|

|

Protection des aidants familiaux |

|

|

|

|

|

|

|

|

Questions relatives à la tutelle et à la garde des enfants |

|

|

|

|

|

|

|

|

Spirituel |

|

|

|

|

|

|

|

|

Signification, valeur |

|

|

|

|

|

|

|

|

Existentiel, transcendantal |

|

|

|

|

|

|

|

|

Valeurs, croyances, pratiques, affiliations |

|

|

|

|

|

|

|

|

Conseillers spirituels, rites, rituels |

|

|

|

|

|

|

|

|

Symboles, icônes |

|

|

|

|

|

|

|

|

Pratique |

|

|

|

|

|

|

|

|

Activités de la vie quotidienne |

|

|

|

|

|

|

|

|

Personnes à charge, animaux domestiques |

|

|

|

|

|

|

|

|

Accès au téléphone, transport |

|

|

|

|

|

|

|

|

Gestion de la fin de vie et du décès |

|

|

|

|

|

|

|

|

Clôture de la vie, don de cadeaux, création d'un héritage |

|

|

|

|

|

|

|

|

Préparation à la mort attendue |

|

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des changements physiologiques au cours des dernières heures de vie |

|

|

|

|

|

|

|

|

Rites, rituels, annonce de la mort, |

|

|

|

|

|

|

|

|

Certification, soins périduraux de la famille, |

|

|

|

|

|

|

|

|

Manipulation ou corps |

|

|

|

|

|

|

|

|

Funérailles, mémorial |

|

|

|

|

|

|

|

|

Perte - chagrin |

|

|

|

|

|

|

|

|

Perte, chagrin - aiguë, chronique, anticipée |

|

|

|

|

|

|

|

|

Planification du deuil, Deuil |

|

|

|

|

|

|

|

|

Signature/titre |

Date/Heure |

Signature/titre |

Date/Heure |

Signature/titre |

Date/Heure |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Échelle de performance palliative (EPP) : niveau fonctionnel : %.

INDEX PROGNOSTIQUE PALLIATIF (IPP) : score :

Score IPP > 6 = survie inférieure à 3 semaines ; score IPP > 4 = survie inférieure à 6 semaines ; score IPP < 4 = survie supérieure à 6 semaines

Système d'évaluation des symptômes (ESAS) : score /100

|

Score |

Date |

Signature |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Formulaire de conférence familiale et interdisciplinaire

|

Conférence |

Constatations le cas échéant (préciser) |

Date |

Initiales |

|

Objectifs de la réunion ; préciser si des décisions spécifiques doivent être prises. |

|

|

|

|

Déterminer l'urgence de la prise de décision. |

|

|

|

|

· Établir des règles de base : Chaque personne aura la possibilité de poser des questions et d'exprimer son point de vue sans être interrompue. Un décideur légal sera identifié et l'importance d'une prise de décision favorable sera décrite. |

|

|

|

|

Examiner l'état de santé : |

|

|

|

|

· Déterminez ce que le patient et sa famille savent déjà : "Dites-nous ce que vous comprenez de votre situation actuelle". |

|

|

|

|

· Demandez à la personne et aux membres de sa famille s'ils ont des questions sur la situation actuelle. |

|

|

|

|

Clarifier les attentes. |

|

|

|

|

Clarifier les croyances et les valeurs afin de déterminer les objectifs les plus importants à éviter ou à atteindre. |

|

|

|

|

Discuter des implications pratiques des préférences et des attentes (les objectifs sont-ils réalistes et réalisables ?). |

|

|

|

|

Revoir et/ou fixer les objectifs de soins. |

|

|

|

|

Conférence avec le(s) décideur(s) suppléant(s) |

|

|

|

|

Clarifier le rôle du (des) décideur(s) suppléant(s) et confirmer sa (leur) volonté de participer à la prise de décision. |

|

|

|

|

Examiner les objectifs de la réunion ; préciser si des décisions spécifiques doivent être prises. |

|

|

|

|

Déterminer l'urgence de la prise de décision. |

|

|

|

|

Établir des règles de base : Chaque personne aura la possibilité de poser des questions et d'exprimer son point de vue sans être interrompue ; un décideur légal sera identifié ; et l'importance d'une prise de décision favorable sera décrite. |

|

|

|

|

Examiner l'état de santé. |

|

|

|

|

Clarifier les attentes : |

|

|

|

|

Clarifier les croyances et les valeurs afin de déterminer les objectifs les plus importants à éviter ou à atteindre. |

|

|

|

|

Discuter des implications pratiques des préférences et des attentes (les objectifs sont-ils réalistes et réalisables ?). |

|

|

|

|

Revoir et/ou fixer les objectifs de soins. |

|

|

|

|

Synthèse : |

|

|

|

|

Résumer le consensus, les désaccords, les décisions et les objectifs |

|

|

|

|

Attention aux résultats inattendus. |

|

|

|

|

Désigner un porte-parole de la famille pour assurer une communication permanente. |

|

|

|

|

Consigner dans le dossier médical : les personnes présentes, les objectifs des soins, les décisions prises, le plan de suivi. |

|

|

|

|

Maintenir le contact : personne, mandataire(s) spécial(s), famille |

|

|

|

|

Organiser des réunions de suivi si nécessaire. |

|

|

|

|

Signature/titre |

Date/Heure |

Signature/titre |

Date/Heure |

Signature/titre |

Date/Heure |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Annexe 6

Transitions dans les soins palliatifs

L'échelle de performance palliative et les soins psychosociaux

La prise en charge psychosociale des patients mourants et de leur famille comprend un soutien et des conseils émotionnels, spirituels et pratiques tout au long du processus de la mort, du décès et du deuil. Il s'agit d'un élément clé des soins palliatifs qui devient de plus en plus important à mesure que la fin de la vie approche. En effet, l'espoir d'une guérison des problèmes familiaux et personnels devient souvent la priorité alors que l'espoir d'une guérison de la maladie disparaît. Une bonne prise en charge psychosociale peut également favoriser une bonne gestion des symptômes.

L'échelle de performance palliative (EPP) peut être utilisée pour prédire le moment où le patient et sa famille devront faire face à des défis émotionnels, sociaux et spirituels spécifiques et réagir, car ils sont liés à des changements physiologiques.

Cette section présente les principaux points de transition qui se produisent tout au long du continuum d'une maladie en phase terminale, en utilisant le EPP jusqu'au décès, et qui sont résumés dans le tableau ci-dessous. Elle aborde les changements physiques de base, les questions émotionnelles, spirituelles et de communication pour le patient et sa famille, ainsi que les interventions psychosociales. Celles-ci comprennent la planification des soins, l'enseignement, le conseil et la médiation. Ce tableau accéléré est suivi d'une description plus détaillée des implications en matière de soins pour la seconde moitié du parcours palliatif, tant pour les patients que pour leurs familles (de 50 % du SPP jusqu'à la mort).

Commencer le voyage EPP 100-90%

Le patient est capable de vivre normalement avec quelques signes de la maladie.

L'heure est au diagnostic et au traitement précoces. Considérations clés en matière de soins psychosociaux :

- Devenir un patient - entrer dans le monde inconnu des soins de santé

Interventions - normaliser les sentiments, valider les expériences et fournir des informations.

- Recevoir le diagnostic - choc, incrédulité, déni.

Interventions : clarifier la compréhension du diagnostic par le patient, exprimer les préoccupations pratiques et offrir le calme et la tranquillité.

- Peur et impuissance Interventions - aborder les peurs, créer des opportunités de soutien et examiner les stratégies d'adaptation.

- Prendre des décisions critiques - les patients et leur famille peuvent être en désaccord avec les traitements.

Interventions - normaliser les différentes perspectives et offrir un soutien aux décisions prises par le patient, quelles qu'elles soient.

- Gérer l'impact des traitements Interventions - reconstruire l'estime de soi et s'adapter aux exigences et aux effets du traitement. Offrir un soutien par les pairs, des techniques de relaxation et des possibilités de communication.

Le chemin non choisi EPP 80-70%

Le patient a une activité normale avec des efforts, une activité réduite et une maladie importante. Principales considérations en matière de soins psychosociaux :

- Une nouvelle prise de conscience - la récurrence de la maladie.

Interventions - explorer l'impact sur le patient/la famille, soutenir leurs réactions et fournir des informations si nécessaire.

- Dissonance familiale -Interventions - explorer les tensions familiales, l'évolution de leurs rôles et les nouveaux problèmes.

- Isolement - réduction des activités et de la vie sociale.

Interventions - aider les patients et leur famille à identifier les activités et les personnes qui les soutiennent dans leur vie. Offrir des ressources.

- Période incertaine - avenir incertain Interventions - aider les patients à comprendre la fatigue émotionnelle et physique, ouvrir des possibilités de discussion

- Les visages de l'espoir -Interventions - normaliser les sentiments d'espoir et de désespoir, faire comprendre que l'espoir peut changer et identifier les petits espoirs (hopelets).

- Explorer les aspects spirituels - valeurs, croyances et rituels

Entrer dans l'inconnu EPP 60-50%

Le patient est incapable de travailler, souffre d'une maladie étendue, peut avoir un changement d'appétit, peut être confus. Principales considérations en matière de soins psychosociaux :

- Changement d'orientation - vers les soins palliatifs. Interventions - souligner les points forts du patient/de la famille, identifier les soutiens/ressources.

- Deuil du patient/de la famille - deuil anticipé

Interventions - elles permettent d'explorer les pensées et les sentiments, de faire le point sur la vie et de soutenir l'accomplissement des tâches inachevées.

- Émotions - colère, peur, impuissance, déni, émotions imprévisibles et refoulées. Interventions - écouter, normaliser les sentiments, introduire des stratégies d'adaptation et accepter les sentiments du patient.

- Interventions en matière de communication - normalisation des différences, conversations légères et faciles et parfois communication indirecte.

- Questions familiales Interventions - reconnaître les conflits, faciliter leur résolution, protéger l'autonomie du patient et cultiver les relations thérapeutiques entre les patients et les familles.

La route longue et sinueuse EPP 40-30%

Le patient est principalement alité, avec une maladie étendue, un apport normal ou réduit, et peut être confus. Principales considérations en matière de soins psychosociaux :